В.В. Кондратьев, Информационно-аналитический портал «Каспийский вестник» (г. Астрахань)

Статья представлена на прошедшей в Астрахани XI Международной научно-практической конференции «Астраханские краеведческие чтения» (23 мая 2019 г.).

Каспийский регион издавна находится в центре внимания Российского государства. В рамках данной статьи под Каспийским регионом понимается территория в пределах административных границ субъектов пяти прикаспийских государств (России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана), имеющих непосредственный выход на Каспий, который придает им целостность в социальном, экономическом и экологическом отношениях. Такое определение предложено авторитетными российскими учеными И.С. Зонном, С.С. Жильцовым.

Проникновение наших предков – русов, в него началось еще в первом тысячелетии нашей эры и осуществлялось в дальнейшем все нарастающими темпами, логическим завершением чего стало получение Россией статуса наиболее влиятельной страны Каспийского региона. Однако в 1990-е гг. в связи с появлением здесь новых независимых государств (Казахстан, Азербайджан и Туркменистан) геополитическая ситуация на Каспии резко изменилась, по сути вернувшись к положению многовековой давности – XVII — XVIII вв., когда за контроль над регионом велась ожесточенная борьба между Россией, Персией и Османской империей, а также рядом внешних игроков (Британская империя и др.). Сегодня лишь существенно расширился круг участников каспийских геополитических и геоэкономических процессов.

В этих условиях для выработки мер по укреплению геополитических позиций нашей страны в Каспии и реализации российских национальных интересов в регионе необходимо изучать исторический опыт внешнеполитической, дипломатической, военной, разведывательной и иной деятельности наших предков, направленной на проникновение и дальнейшее укрепление геополитических позиций России на берегах Каспийского моря. Изучение данных аспектов российской истории сегодня было бы полезным и для содействия просвещению населения Российской Федерации, прежде всего ее прикаспийских субъектов, а также патриотическому воспитанию молодежи страны.

Каспийская история России формировалась не только в ее столичном центре, представителями государственной политической элиты, но и непосредственно на местах, на прикаспийской территории страны. Здесь в интересах Российского государства каждодневно трудились как рядовые жители – рыбаки, ремесленники, крестьяне, так и представители местного государственного аппарата, офицеры, видные купцы и др. Их деятельность на благо страны непременно заслуживает уважения и не должна поддаваться забвению их потомками.

В рамках данной статьи автором была исследована деятельность видного российского государственного деятеля XVIII в., морского офицера, капитана Астраханского порта Ильи Васильевича Токмачева, который на протяжении своей долголетней службы в Астраханском крае неоднократно и успешно решал насущные задачи российской каспийской политики.

В отношении биографии И.В. Токмачева известно, что он поступил на военную службу гардемарином в 1738 г. Был произведен в мичманы в 1743 г., а в 1745 г. переведен из Балтийского флота в Астрахань, где в итоге прослужил более 30 лет до своего увольнения со службы с чином генерал-майора и пенсионом 31.12.1776 г. В 1751 г. И.В. Токмачев был произведен в лейтенанты, 17.11.1752 г. в капитан-лейтенанты и назначен командиром Астраханского порта. В январе 1758 произведен в капитаны 3 ранга, в марте 1759 – в капитаны 2-го ранга. 22.05.1762 г. исключен из списков флота, но продолжал исполнять должность капитана Астраханского порта. Незадолго до увольнения на пенсию, 13.01.1775 г. он был назначен обер-штер-кригс комиссаром, военным чиновником, в должностные обязанности которого входило хозяйственное обеспечение Астраханского порта и судов Каспийской флотилии (9. С.432).

Годы службы И.В. Токмачёва пришлись в основном на время правления двух российских императриц: Елизаветы Петровны и Екатерины Второй

Персидская операция 1746-1752 гг.

Уже в начальный период своей службы на Каспии И.В. Токмачеву предстояло решить крайне важную задачу без преувеличения государственного масштаба, а именно обеспечить сохранение господства российского флота в морской акватории, которое в середине XVIII в. начало активно оспариваться Персией при поддержке Великобритании.

В ноябре 1744 г. русский консул в Персии сообщил конкретные факты, свидетельствовавшие о том, что персы предпринимают попытки завести свой флот (5. С.116). Инициатором создания персидского флота на Каспии оказался англичанин Джон Эльтон. Впоследствии стало известно, что еще в 1743 г. во время очередного плавания в роли торгового представителя Эльтон встретился с правителем Персии Надир-шахом и поступил к нему на службу. Освоившись в окружении шаха, Эльтон сообщал в Англию, что принялся активно внушать шаху мысль, что «…персидский флот мог бы российскому оружию препятствия приключить в случае какого-либо будущего покушения против северных персидских провинций по берегу Каспийского моря лежащих». Со временем ему удалось убедить шаха в реальности своего плана по строительству персидского флота. В очередном письме в правление «Московской компании» он сообщал, что шах решился на строительство кораблей англичанами, рассчитывая использовать морскую силу против нападения туркменских бандитов на восточные берега его империи, и планирует подчинить племена лезгин на западном берегу Каспия, распространяя свою власть на еще большую территорию прибрежной зоны (5. С. 118).

В октябре 1744 г. прибывшие в Астраханский порт из Персии члены команды торгового судна «Император России» сообщили местным властям, что Эльтон в иранском порту Ленгерут приступил к строительству нового корабля длиною по килю на девяносто футов с вооружением в сорок пушек (5. С. 118).

В Астраханском адмиралтействе с беспокойством встретили это сообщение, немедленно переправив его в столицу, так как действия персов прямо противоречили заложенному еще при Петре Первом главному принципу российской политики на Каспии, выраженном в словах императора: «Наши интересы отнюдь не допускают, чтоб какая другая держава, чья бы ни была, на Каспийском море утвердилась» (4. С. 29)

Надир-Шах

Британский корабль XVIII века

Тем временем от других российских моряков, совершавших плавания на судах, обслуживающих персидских купцов, стали поступать сообщения о начале строительстве второго корабля. Также были получены сведения о появлении военного корабля персов у Дербента, причем его капитан требовал от российских судов «салютации» в его честь, а за неисполнение этих требований члены его экипажа «били и другие озлобления делали русским купцам». (5. С. 118)

О действиях персидской стороны вскоре было напрямую доложено императрице Елизавете Петровне. 24 апреля 1746 года этот вопрос обсуждался при докладе об иностранных делах, поводом для чего стало задержание в Астрахани двух кораблей англичан, нагруженных такелажем для вооружения судов и другими корабельными принадлежностями. Императрица решила конфисковать купленные англичанами суда, выплатить компенсацию за них, а «английскую коммерцию в Персию теперь немедленно пресечь и английскому послу о том объявить». Также было принято решение заведенное строение судов в Персии вовсе искоренить, для чего Императрица поручила организовать тайную операцию. (5. С. 119)

Ведущую роль при проведении операции должен был играть находящийся в Гиляни российский консул Черкасов, которому полагалось разработать подробный план действий и провести необходимые подготовительные мероприятия. В то же время для выполнения приказа Императрицы Адмиралтейств-коллегией было определено два корабля, находящиеся в Астрахани, и офицеров, которые должны были ими командовать. Ими стали тогда еще мичманы Илья Токмачев и Михаил Рагозео. (5. С. 119-120)

На пользу российской стороне сыграл и разразившийся в Персии в июне 1747 года политический кризис. Правитель страны Надир-шах был убит заговорщиками и страна погрузилась в хаос, вызванный борьбой за трон шаха между лидерами различных группировок и племен. Воспользоваться этим обстоятельством и намеревались организаторы секретной акции и ее непосредственные исполнители (5. С. 120).

30 июля 1751 г. два военных судна: гекбот «Санкт Илья» и шнява «Санкт Екатерина» отошли от Четырехбугоринской брандвахты. Посетив Дербент и Баку, корабли 5 сентября прибыли в Энзели, где стало известно о гибели Джона Эльтона и разрушении построенного им в Лангеруте Адмиралтейства в результате атаки отряда во главе с захватившим тогда власть в Гиляне очередным мятежным вождем Хаджи-Джеймалем (3. С. 74). По имеющимся историческим данным, нападение во многом стало возможным в результате деятельности прибывшего в Гилян нового русского консула Ивана Данилова, который сумел установить добрые отношения с Хаджи-Джеймалем и впоследствии настроил его на совершение нападения на Адмиралтейство в Ленгеруте, которое как нельзя лучше отвечало российском интересам на Каспии. Как описывал последствия нападения в своем отчете сам И.В. Токмачев: «…в Ленгаруте персидское адмиралтейство и городок… все разорено и шлюпки изрублены… а припасы персияне растащили» (5. С. 121).

Немногим позже И.В. Токмачев и М. Рагозео обнаружили и суда, которые, как оказалось, укрывались в устье реки Сефидруд. Прибыв к месту их стоянки, русские моряки нашли брошенные экипажами два трехмачтовых корабля, длиной между штевнями в 100 и 90 футов. Самое большое двухдечное судно по числу портов должно нести 24 орудия. В ночь с 17 на 18 сентября оба корабля облили нефтью и подожгли. Последнее судно, построенное Эльтоном, было атаковано и сожжено кораблем под командованием лейтенанта И.В.Токмачева более чем через год, в октябре 1752 г. возле Дербента. (3. С. 74,75) Столь продолжительный перерыв в проведении операции тогда был связан с внезапной болезнью и смертью Михаила Рагозео.

После возвращения в порт И.В. Токмачев представил рапорт, изложив все детали выполнения приказа и поименно указав 46 участников акции. Рапорт о том, что кораблестроение, начатое англичанами и способное со временем нарушить господство русской флотилии на Каспии, уничтожено, был доставлен в столицу в ноябре 1751 г. Но только через год, после напоминания Астраханского губернатора об обещанной награде исполнителям акции, вышел высочайший императорский указ: «Всемилостивейшие указали Мы обретающегося в Астрахани от флота лейтенанта Илью Токмачева и бывших с ним в некоторой секретной посылке морских служителей и солдат… за службу их наградить чинами… сверх того в награждение пожаловали Мы деньгами». Лейтенант Токмачев и вдова мичмана Рагозео получили по тысяче рублей. Значительные суммы получили и другие участники операции (6. С. 182).

Руководство Астраханским портом 1752-1776 гг.

Доказавший свою преданность Отечеству и высокий профессионализм Илья Васильевич Токмачев по результатам участия в тайной операции был повышен в воинском звании и назначен капитаном Астраханского порта, то есть, по сути, командующим всей Каспийской флотилией.

Более двадцати лет И.В. Токмачев занимался текущей административной работой в Астраханском порту. О том, какие задачи ему приходилось решать в этот период свидетельствуют сохранившиеся документы того времени, в том числе рабочие материалы правительствующего Сената.

В одном из документов, датированных 11 апреля 1760 г., отмечается, что на Юге России возникла угроза переноса моровой болезни, которая по сведениям, имевшимся в Сенате, распространилась в персидских владениях, в частности, в городе Гянджа, в горах Дагестана и в Кизляре. В этой связи Правительство поручало И.В. Токмачеву, как капитану Астраханского порта, организовать в удобных местах брандвахту для досмотра всех без исключения судов, следующих из Персии для предупреждения распространения смертельных заболеваний в России (11. С. 357).

В другом документе, датированным 1770 г., отмечается, что по поручению Адмиралтейств-коллегии И.В. Токмачев готовил подробный рапорт об условиях судоходства в устье Волги и морской торговли с Персией. В подготовленном документе отмечалось, что с момента объявления императором Петром Вторым в 1728 г. указа об использовании на море современных судов, таких как гекботы, галиоты и им подобные, существенно осложнились условия выхода из Волги в Каспийское море. Если раньше в море с легкостью выходили суда осадкой 11 и 12 футов, то в 1770 г. ввиду обмеления Четырехбугорного банка до 7-8 футов, в зависимости от времени года, многие имевшиеся в Астраханском порту суда потеряли возможность для участия в российско-персидской торговле (7. С. 601). Таким образом, И.В. Токмачеву еще в далеком XVIII в. приходилось заниматься теми же проблемами, что актуальны и сегодня в Волжско-Каспийском бассейне (4. С. 31-33).

Каспийская экспедиция 1764-1766 гг.

Однако более заметный след в российской каспийской истории оставило участие И.В. Токмачева в научной экспедиции на Каспийском море в 1764 — 1766 гг. в качестве одного из ее непосредственных руководителей наряду с инженер-майором Л.Л. Ладыженским (1. С. 432-433, 437). Экспедиция описала весь восточный берег Каспийского моря и прилегающие острова, в том числе впервые были описаны о.Кулалы, Киндерлинская коса с огражденным ею заливом и о.Челекен.

Подробности экспедиции довольно подробно описаны в российской исторической литературе.

Задачи экспедиции были поставлены довольно обширные. 8 января 1764 г. Адмиралтейств-коллегией было приказано следовать от Астрахани к мысу Тюк-Каган и близлежащему к нему острову Кулалы. В период плавания вымерять глубины, искать источники пресной воды, проверять качество земли на острове. Здесь экспедиции следовало разделиться. Одной ее части полагалось следовать вдоль Тюк-Каганских берегов к востоку в самый угол Мангышлакского залива, при этом проводить опись берегов, осмотр имеющихся заливов и промер глубин, искать выходы рек с пресною водою или расположенные неподалеку от берега озера, исследовать якорные грунты и др. Далее наказывалось следовать от залива к Северу вдоль восточных берегов до Мертвого култука (залива), а оттуда вдоль северных берегов Каспия до реки Яика (Урал). На этом пути осматривать островки Лебяжьи близь восточного берега, имеющиеся в северной, северо-восточной и восточной части моря заливы, а также иные острова в данном районе Каспия. Что касается второй группы, которой полагалось провести опись восточных берегов до персидских границ и заливов Александр-Бай, Карабогаз и Красноводский, то для проведения этой работы специально определялось судно под командованием И.В. Токмачева, которому в связи с этим полагалось оставить командование портом. При этом в документе особо отмечалось, что назначение именно И.В. Токмачева обусловлено его хорошим знанием данных районов. Ему, как и первой части экспедиции полагалось подробно исследовать мыс Тюк-Караган, далее заливы Александр — Бай, Карабогаз и Красноводский. Проводить замеры глубин в указанных районах, искать впадающие в них реки, береговые озера, искать надежные береговые гавани и рейды, удобные места для создания поселений, составляя при этом подробные отчеты в судовых журналах и карты исследованных районов. (7. С. 126, 127)

Получив подробные указания из столицы, 31 мая 1764 г. экспедиция вышла из устья Волги на двух галиотах, одном шкоуте и десятивесельной расшиве. Описав остров Кулалы, исследователи перешли к Мангышлаку. На Мангышлаке экспедиция в соответствии с предписаниями Адмиралтейств-Коллегии разделилась на два отряда. Часть ее — на шкоуте и расшиве, — во главе с штурманом Паниным, направилась на север. И.В. Токмачев совместно с Ладыженским и штурманом Матвеевым на галиотах пошли на юг. Подробно описав Тюб-Караганский залив, они 1 июля миновали Александр-Бай, а три дня спустя подошли к Заливу, осажденному косой и небольшим островом, который был обозначен на картах 1720-го и 1731 гг. На берегу русские моряки встретили рыбаков-туркмен и узнали от них, что коса с островом называется Агыс-Ада, а култук (залив) носит имя Киндерли. На островке было множество тюленей и птиц, и главное здесь была найдена пресная вода очень высокого качества. Как писал Л.Л. Ладыженский, «на сем острове, морской скверной водой окруженном, если вырыть в плывучем песке в широком конце оного острова ямку фута в 3, то выступит пресная вода, которая лучше всех тех вод, кои мы до сего места на восточном берегу Каспийского моря находили, а по уверению трухменцев и впереди лучше сей воды нигде сыскаться не может» (12. С. 23).

Тем самым И.В. Токмачев участвовал в открытии нового, до тех пор неизвестного географам и мореплавателям, залива на туркменском побережье. Открытие было тем более важным, что залив представлял собой отличную природную гавань. В своем «Мнении», приложенном к первому журналу, Ладыженский констатировал: «Оная коса с лежащим при конце ее островком в реченном култуке хорошую и от морского волнения безопасную гавань делает, в которой вода до 5 сажен глубины, — следственно, великие суда с полным грузом в нее входить могут» (12. С. 24).

20 июля корабли вошли в Красноводский залив и бросили якорь близ Красноводской косы. Экспедиция пробыла здесь шесть дней, производя промеры глубины, поиски пресной воды на берегу и ведя торговые переговоры с местными туркменами. Экспедиция в продолжение нескольких дней крейсировала по Балканскому заливу, а затем пристала к островку Челекен, который на русских картах XVIII и ХIХ вв. именовался островом Нефтяным. Съехав на берег, Ладыженский осмотрел нефтяные колодцы и, кроме того, обнаружил здесь источники горячей воды и скопления желтой серы (12. С. 24). В ходе изучения острова Челекен также были получены данные о состоянии нефтедобычи. В отчете экспедиции отмечалось, что местное население в течение года из 20 колодцев добывает 4 тыс. пудов нефти (2. С. 497).

Также известно, что И.В. Токмачев в ходе экспедиции со штурманом мичманом Матвеевым подходили к заливу Кара-Богаз-Гол, но не смогли пройти в пролив из-за глубокой осадки своих судов, поэтому составить карту восточного берега этого залива у экспедиции не получилось (10. С. 117,118).

14 сентября экспедиция возвратилась в Астрахань. Плавание ее, продолжавшееся около четырех месяцев, было нелегким. Моряки жестоко страдали от нездорового климата, от недостатка свежей воды и продовольствия. На кораблях свирепствовала повальная цинга; пятнадцать человек из состава команды не вернулись к родным берегам (12. С. 24).

Как писал сам И.В.Токмачев, «в 1764 г. исследуя прежде бывшие в Хиву проходы, входил [Токмачев] в самые по тамошним вредным воздухам опаснейшие места, и чрез то из бывших в команде моей офицеров и рядовых многие от такой заразы померли, да и я по приключении мне тяжкой болезни едва не лишился жизни, от коей и ныне стражду, и потому в отчаянии оной, не сверша врученного мне дела принужден был возвратиться обратно в Астрахань, а уже кончил оное по получении мне некоторого отличия в 1765 г. благополучно; а сверх того некоторые другие места вновь приобретенные в персидской стороне мною описаны, чему карты и журналы в Адмиралтейскую коллегию представлены (1. С. 104).

Экспедиция была продолжена только год спустя в составе трех ботов («Орел», «Сокол» и «Кречет») и прежней десятивесельной расшивы. Панин довел опись северного участка берега до устья Урала, Токмачев с Матвеевым описали оставшуюся южную часть, включая Астрабадский залив.

В 1765 г. И.В. Токмачев составил карту Астрабадского залива Каспийского моря. На основании материалов экспедиции капитан-лейтенант Ногаткин составил новую карту Каспийского моря. В 1766 г. все карты и журналы описей Каспийского моря экспедиции были переданы знаменитому русскому гидрографу адмиралу А.И. Нагаеву для подготовки карты Каспийского моря. Однако в связи с кончиной в 1780 г. тот не успел ее сделать. «Генеральная карта» Каспия была издана уже после его смерти в 1796 г. (12. С. 25)

Долгое время карты и рукописи И.В. Токмачева считались утерянными. Однако, в советское время в архивах Москвы и Ленинграда были обнаружены подлинная рукописная итоговая карта первой экспедиции с изображением восточного побережья и карта Мангышлакского залива (2. С. 433).

Таким образом, даже поверхностное изучение службы Ильи Васильевича Токмачева в Астраханском крае свидетельствует о его активном участии в решении наиболее важных задач каспийской политики Российской империи второй половины XVIII в. Автором не ставилась задача подробного и обстоятельного изучения всей деятельности данного государственного деятеля. В статье в хронологическом порядке описаны наиболее известные вехи его жизненного пути. В связи с этим не вызывает сомнений необходимость дальнейшего научного исследования различных аспектов службы И.В. Токмачева на благо нашего Отечества.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Булатов Э.Ю. Внешняя политика Екатерины Второй и съемки на Каспийском море. Известия РАН. Серия географическая. 2014. № 3. С. 103 – 110.

- Зонн И.С., Жильцов С.С., Костяной А.Г., Косарев А.Н. Каспийское море. Энциклопедия. М., 2013. С. 432 — 433, 487 — 490, 497.

- Кирокосьян М.А. Русский флаг на Каспии: Два столетия Каспийской флотилии, сер. XVII-XIX вв. Астрахань, 2011. С. 74, 75.

- Кондратьев В.В., Бухарицин П.И. Каспийское геополитическое наследие Петра I и отдельные проблемы его реализации // Астраханские краеведческие чтения: сборник статей / под ред. А.А.Курапова, Е.И.Герасимиди, А.Н.Алиевой. Астрахань, 2018. Вып. X. С. 19 — 27.

- Кучирь А.Г. «Каспийское мореходство – дело государево». История борьбы за Каспий. СПб., 2015. С 115 — 125.

- Материалы для истории Русского флота. Ч. X. СПб., 1883. С. 160, 182, 455, 511, 695.

- Материалы для истории Русского флота. Ч. XI. СПб., 1886. С.126, 127, 601.

- Материалы для истории Русского флота. Ч.XII. СПб., 1888. С. 83, 317, 350.

- Общий морской список. Ч. II. СПб., 1885. С. 432.

- Отчет Петровского общества исследователей Астраханского края за 1895 год. Астрахань, 1897. С.117.

- Сенатский архив. Том XI. СПб., 1904. С. 357.

- Штейнберг Е.Л. Первые исследователи Каспия (XVIII–XIX вв.). М., 1949. С. 22-25.

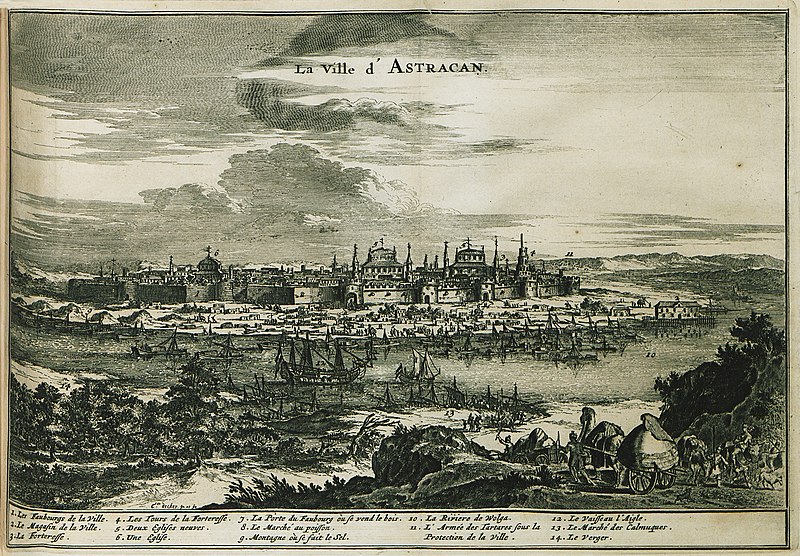

На главном фото корабли Каспийской флотилии 1722 г. Источник: pochta-polevaya.ru

Добавить комментарий